Болезнь Грейвса (Базедова болезнь, диффузный токсический зоб, ДТЗ) – аутоиммунная патология, характеризующаяся избытком тиреоидных гормонов, продуцируемых щитовидной железой. Повышенный уровень этих гормонов провоцирует тиреотоксикоз – состояние, при котором иммунная система человека атакует собственный организм, как следствие, поражаются практически все органы и системы.

Тиреотоксикоз и болезнь Грейвса – не синонимы. Тиреотоксикоз – синдром, сопутствующий ДТЗ, но он также может присутствовать при других патологиях и быть вызванным другими причинами (передозировка L-тироксина, опухоли, метастазы).

Женщины страдают Базедовой болезнью примерно в 5 раз чаще мужчин. В большинстве случаев патология манифестирует в возрасте от 20 до 50 лет, однако случаи заболевания фиксируются у детей и пожилых людей. Существует версия, что заболеванию более подвержены люди, испытывающие хронический стресс. ДТЗ считается опасным для жизни, так как приводит к необратимым изменениям в органах и тканях .

Классификация и степени тяжести диффузного токсического зоба

Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике болезни Грейвса предлагают несколько вариантов ее классификации:

- по О. В. Николаеву;

- рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ);

- по степени тяжести тиреотоксикоза – I и II вариант.

Классификация Базедовой болезни по О. В. Николаеву

| Степень | Характеристика |

|---|---|

| Щитовидная железа не определяется при пальпации | |

| I | При пальпации ощущается увеличенный перешеек щитовидной железы |

| II | Увеличение боковых долей железы, определяемое пальпаторно |

| III | Визуальное увеличение щитовидной железы – «толстая шея» |

| IV | Отчетливо видимый зоб (значительное увеличение железы) |

| V | Зоб огромных размеров |

Эта классификация имеет преимущества перед предложенной ВОЗ, так как содержит больше степеней градации заболевания, что позволяет клиницистам применять более точные лечебные назначения на каждой стадии.

Классификация, рекомендованная ВОЗ

| Степень | Характеристика |

|---|---|

| Зоб отсутствует, объем каждой доли щитовидной железы – не более объема дистальной фаланги большого пальца руки пациента | |

| I | Зоб не определяется визуально, прощупывается при пальпаторном исследовании. Возможно наличие узлов, не увеличивающих объем железы |

| II | Четко видимый зоб при нормальном положении шеи |

Классификация по степени тяжести тиреотоксикоза: I вариант

В зависимости от объема поражения щитовидной железы и имеющихся симптомов, выделяют три степени тяжести заболевания:

- легкая – снижение работоспособности, тахикардия – увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 100 ударов в минуту (уд/мин), снижение массы тела на 10-15 %;

- средняя – характеризуется высокой нервной возбудимостью, ЧСС достигает 100-120 ударов в минуту, потеря веса превышает 20 %;

- тяжелая – тахикардия свыше 120 уд/мин, потеря веса может превышать более половины от изначальной массы тела, появляются тяжелые осложнения, приводящие к полной утрате трудоспособности.

Классификация по степени тяжести тиреотоксикоза: II вариант

Предложена в 2007 году В. В. Фадеевым и Г. А. Мельниченко. Как и I вариант, основывается на степени выраженности клинических проявлений и гормональных нарушений. Учитывает содержание в крови гормонов щитовидной железы.

Субклинический тиреотоксикоз (легкая степень). Для нее характерно отсутствие клинических симптомов или их стертые проявления. Содержание тиреотропного гормона (ТТГ) снижено, содержание свободного (св.) Т4 и свободного (св.) Т3 – в пределах нормы.

Манифестный тиреотоксикоз (средняя степень). Описывается развернутой клиникой, существенно сниженным содержанием ТТГ, повышением концентрации св. Т4 и св. Т3.

Осложненный тиреотоксикоз (тяжелая степень). Выраженная сочетанная симптоматика, психотические явления, резкое снижение массы тела. Содержание ТТГ существенно ниже нормы, концентрации св. Т4 и Т3 повышены.

Причины Базедовой болезни

Болезнь Грейвса – аутоиммунное заболевание. При этом состоянии возникает аутоиммунная агрессия – иммунная система, под воздействием определенных факторов, начинает вырабатывать антитела, действующие на органы-мишени. В первую очередь – это щитовидная железа, которая в ответ начинает вырабатывать гормоны в неправильном режиме.

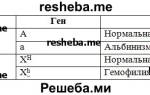

Основная причина ДТЗ – генетическая предрасположенность. В большинстве случаев она этнически ассоциирована – гаплотипы, отвечающие за развитие болезни, обнаруживаются у людей европейской расы.

Несмотря на то, что особенности иммунного реагирования могут передаваться по наследству, они реализуются далеко не всегда. Провоцирующими факторами могут быть избыток йода, стрессы, курение, бактериальные или вирусные инфекции. Особая роль в запуске механизмов болезни отводится стрессовым факторам, курение повышает риск развития Базедовой болезни в 1,9 раз. В некоторых научных исследованиях выдвигается теория о молекулярной мимикрии (сходстве) антигенов щитовидной железы с антигенами некоторых бактерий .

Диффузный токсический зоб может возникнуть на фоне других аутоиммунных патологий эндокринной системы – сахарного диабета I типа, первичного гипокортицизма.

Симптомы заболевания

Симптоматика ДТЗ обусловлена повышенной продукцией гормонов щитовидной железы, воздействующих практически на весь организм человека. Основными признаками Базедовой болезни являются симптомы тиреотоксикоза, которые можно разделить на группы, в зависимости от того какую систему они затрагивают .

Симптомы со стороны центральной и периферической нервной системы:

- раздражительность, возбудимость, суетливость, плаксивость, нарушения сна;

- симптом Мари – тремор (дрожание) вытянутых пальцев рук;

- симптом «телеграфного столба» – тремор всего тела;

- повышение сухожильных рефлексов;

- иногда – развитие тиреотоксического психоза.

Симптомы при поражении сердечно-сосудистой системы:

- синусовая тахикардия, увеличение ЧСС;

- повышение систолического (верхнего) артериального давления и снижение диастолического (нижнего);

- увеличенное пульсовое давление (разница между систолическим и диастолическим);

- при тяжелой степени заболевания – мерцательная аритмия или ее пароксизмы;

- миокардиодистрофия, возникновение недостаточности кровообращения.

Симптоматика, появляющаяся при поражении желудочно-кишечного тракта:

- повышение аппетита;

- частый жидкий стул;

- нарушение работы печени вплоть до тиреотоксического гепатоза.

Симптомы поражения других эндокринных желез:

- дисфункция яичников, сбой менструального цикла, снижение либидо у женщин;

- гинекомастия и нарушения потенции у мужчин;

- относительная надпочечниковая недостаточность;

- нарушение толерантности к глюкозе, провоцирующее сахарный диабет II типа.

Синдром эктодермальных нарушений:

- ломкость ногтей;

- сечение и выпадение волос;

- кожный зуд, горячая, влажная на ощупь кожа;

- появление витилиго.

Гиперметаболизм (ускоренный обмен веществ):

- прогрессирующая потеря веса на фоне повышенного аппетита;

- чувство жара, субфебрильная температура тела;

- миастения (слабость мышц), адинамия;

- остеопороз.

Наличие зоба – важный признак болезни Грейвса, который имеется практически у всех пациентов, однако степень выраженности этого симптома различна, а тяжесть заболевания не зависит от величины зоба.

Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) – еще один признак ДТЗ. Она, в большинстве случаев, проявляется примерно на год позже синдрома тиреотоксикоза, имеет разную степень выраженности.

Симптомы ЭОП:

- экзофтальм (выпученные глаза), часто несимметричного характера;

- блеск глаз;

- редкое мигание;

- светобоязнь, слезотечение, резь и жжение в глазах;

- отечность и пигментация век;

- диплопия (удвоение изображения) при взгляде вверх или в сторону.

В редких случаях, у 3-4 % пациентов, при Базедовой болезни развивается претибиальная микседема – одно- или двустороннее четко очерченное уплотнение багрово-синюшного цвета на передней поверхности голени, затрагивающее кожу и подкожно-жировую клетчатку.

У детей ДТЗ развивается остро, у пожилых пациентов – чаще протекает бессимптомно или со стертой симптоматикой. У женщин тяжелая форма заболевания препятствует наступлению беременности, повышает риск выкидышей, мертворождения.

Осложнения болезни Грейвса

При поздней диагностике и отсутствии адекватной терапии ДТЗ приводит к необратимым поражениям всех органов и полной инвалидизации организма. Не исключен и летальный исход из-за нарушения функций сердечно-сосудистой системы и тяжелой аритмии. Заболевание может вызвать следующие осложнения:

- остеопороз;

- сахарный диабет II типа;

- тиреотоксический гепатоз.

Наиболее грозное осложнение Базедовой болезни – тиреотоксический криз. Он может развиться вследствие стресса, сопутствующих заболеваний, оперативного лечения, выраженной физической нагрузки, резкой смены климата. Состояние требует неотложной помощи.

Симптомы тиреотоксического криза:

- резкое возбуждение;

- повышение температуры тела до 40° C;

- увеличение ЧСС до 200 ударов в минуту;

- повышение пульсового давления;

- фибрилляция предсердий;

- надпочечниковая недостаточность – гиперпигментация, нитевидный пульс, нарушения микроциркуляции.

Диагностика ДТЗ

План диагностики диффузного токсического зоба включает следующие мероприятия:

- сбор анамнеза;

- общий осмотр – состояние кожи, волос, ногтей, наличие тремора рук;

- физикальное обследование – измерение веса, роста, артериального давления, частоты пульса;

- осмотр и пальпация щитовидной железы;

- офтальмологический осмотр;

- УЗИ или МРТ щитовидной железы;

- лабораторные исследования – общий анализ и биохимия крови, определение содержания ТТГ, св. Т3, св. Т4, гормонов гипофиза, титра антител к рецептору ТТГ, титра «классических» антител к щитовидной железе;

- дополнительные методы обследования (по показаниям) – электрокардиография, изотопная сцинтиграфия, тонкоигольная пункционная биопсия щитовидной железы .

Лечение Базедовой болезни

Пациентов с болезнью Грейвса курирует терапевт или эндокринолог. Диффузный токсический зоб лечится тремя способами:

- медикаментозная терапия тиреостатическими препаратами;

- радиойодтерапия;

- хирургическое лечение .

Тиреостатические препараты для лечения диффузного токсического зоба назначаются, если объем щитовидной железы не превышает 40 куб. см, нет признаков сдавления окружающих тканей и больших узлов в железе, отсутствуют осложнения заболевания. Если после курса терапии тиреостатиками случился рецидив, повторный курс лечения не назначается. Продолжительность тиреостатической терапии – 12-18 месяцев, во время ее проведения пациентам с диффузным токсическим зобом необходим постоянный контроль показателей общего анализа крови.

Радиойодтерапия заключается в приеме внутрь рассчитанной индивидуально для каждого больного дозы йода-131, который после накопления в щитовидной железе и последующего распада приводит к лучевой деструкции тироцитов (клеток щитовидной железы), что, по сути, является нехирургическим методом ее удаления. Метод мало распространен в России. Противопоказан беременным женщинам и в период лактации .

Хирургическое лечение подразумевает удаление всей щитовидной железы или ее большей части. После операции больному назначается пожизненная заместительная терапия препаратом «Левотироксин», доза которого рассчитывается индивидуально.

Лечение диффузного токсического зоба народными средствами неэффективно и, вследствие затягивания с обращением к врачу, может привести к развитию непоправимых осложнений. При появлении признаков тиреотоксикоза необходимо обратиться за медицинской помощью.

Прогноз и профилактика заболевания

При своевременной диагностике и правильном лечении прогноз диффузного токсического зоба благоприятный. Препараты для лечения ДТЗ общедоступны, адекватная заместительная терапия приводит к нормализации метаболизма и исчезновению симптомов. При позднем обращении к врачу возможно возникновение осложнений заболевания и ухудшение прогноза, вплоть до утраты работоспособности, инвалидизации и летального исхода вследствие необратимых поражений органов и систем.

Для профилактики Базедовой болезни людям, входящим в группу риска (диагностированный ДТЗ у родственников) рекомендуется отказаться от курения, избегать стрессовых ситуаций, нормализовать режим питания и рацион, периодически, по назначению врача, контролировать ТТГ.

Опишем распространённый случай: проснувшись утром, Вы замечаете, что один глаз покраснел, ощущаете чувство “инородного тела” или “песка” в глазу и начинаете капать Альбуцид. Начав применять не тот препарат, Вы можете упустить драгоценное время и запустить заболевание, что в свою очередь может привести к нежелательным последствиям для зрения.

Сульфацил Натрия (Альбуцид) действительно применяется в лечении глазной патологии, но охватывает меньшую часть заболеваний, относящихся к синдрому красного глаза.

Условно синдром красного глаза можно разделить по причинам:

- последствия механического воздействия на глаз – травмы глаза,

- заболевание воспалительной природы.

Механическое воздействие на глаз

Повредить глаз (и его придаточный аппарат) очень часто можно при невыполнении правил безопасности. Если вы работаете по металлу / дереву, то необходимо пользоваться защитными очками, что даёт почти 100% гарантию защиты глаза.

Чаще всего от повреждения инородным телом страдает роговица. Роговица – это передняя, прозрачная, поверхность глаза. Если Вам что-то попало в глаз, то не стоит ждать, что “оно само выйдет или проморгается”, нужно как можно скорее посетить офтальмолога для удаления инородного тела и назначения правильной терапии. Ведь при отсутствии лечения и длительного пребывания инородного тела в роговице воспаление может усилиться, а в рану попасть инфекция и значительно усугубить ситуацию. Напомним, что роговица в норме – абсолютно прозрачная структура, и любое её повреждение приводит к рубцеванию. Скорейшее удаление инородного тела не скажется на зрении, более длительное – наоборот, может привести к крупным помутнениям в роговице и даже ухудшению зрения.

Кроме роговицы, инородное тело может повредить и другие структуры глаза: конъюнктиву, склеру, веко. Возможны также и проникающие ранения глаза, которые почти всегда требуют скорейшего хирургического воздействия.

Существуют довольно редкие виды проникающих ранений глаза, которые маскируются под непроникающие. Это, в свою очередь, отодвигает поход к врачу и начало правильного лечения. Кроме механических повреждений роговицы, могут быть химические ожоги, электроофтальмические – при работе со сварочным аппаратом (длительное воздействие УФ), термические. Химические и термические повреждения требуют безотлагательного осмотра врача для адекватного промывания, очищения и лечения.

Воспалительные причины

В этой подгруппе чаще всего фигурируют конъюнктивиты: воспалительные состояния слизистой глаза. Конъюнктивиты могут быть бактериальными, вирусными и аллергическими. В каждом случае требуется определённая группа препаратов. Лечение бактериального конъюнктивита препаратами от аденовирусного не приведёт к излечению и наоборот. Запущенные случаи могут привести к спайкам, помутнениям роговицы.

Но, если всё же Вам удаётся показаться врачу, следует помнить, что:

- при бактериальном конъюнктивите чаще всего поражается один глаз, и через какое-то время – второй. Если в глаз попала земля, грязь – это так же может служить причиной воспаления. Одним из главных отличий бактериального конъюнктивита является густое, вязкое и обильное гнойное отделяемое из глаза, а веки по утрам могут даже слипаться.

- при вирусном конъюнктивите отделяемое не такое обильное, оно более слизистое. Чаще краснеют оба глаза, а причиной может быть простуда, вирус гриппа, которым болели Вы или кто-то из ваших родственников или близких людей последние 2 недели.

- аллергическим конъюнктивитом чаще страдают люди, которые уже знают, что у них есть аллергия на цветение растений / животных / химические препараты. Очень часто аллергическим конъюнктивитом страдают больные атопическим дерматитом, в таком случае конъюнктивит может носить хронический характер.

Кроме конъюнктивы, воспалению могут подвергаться роговица (кератиты), склера (склериты) и более глубокие структуры глаза, такие как радужка, цилиарное тело. Довольно часто бывает, что одно заболевание сопровождает другое, присоединяется или может быть причиной другого.

Синдром Сухого Глаза (ССГ)

ССГ менее опасная, но, пожалуй, самая значимая причина красного глаза. Самые частые жалобы при ССГ это: чувство «жжения», «инородного тела / песка» в глазу, повышенное слезотечение, в особенности на ветру и в холодную погоду, частое покраснение глаза при отсутствии инфекционных и воспалительных заболеваний.

Причины возникновения ССГ

Основная причина возникновения синдрома сухого глаза – это дестабилизация слёзной плёнки. Слёзная плёнка состоит из трёх слоёв (снаружи – вглубь):

- липидный слой,

- водянистый слой,

- муциновый слой.

В норме слёзная пленка покрывает поверхность глаза (роговицу) и защищает глаз от высыхания. При моргании слёзная плёнка обновляется. Каждый слой слёзной плёнки продуцируется отдельными структурами глаза, и, при нарушении одной из них, нарушается и сама структура слёзной плёнки, что, в свою очередь, ведет к высыханию роговицы и появлению неприятных ощущений.

Самыми частыми факторами нарушения слёзной плёнки являются:

- климакс,

- эндокринная офтальмопатия,

- беременность,

- патология почек,

- истощение организма,

- синдром хронической усталости,

- инфекционные заболевания,

- кожные заболевания,

- прочие системные и хронические заболевания.

Также глазные заболевания:

- лагофтальм,

- хронические заболевания конъюнктивы / век / роговицы,

- дисфункции слёзной железы.

К усугублению / проявлению ССГ может привести ношение мягких контактных линз и проведение лазерной коррекции зрения.

Важно

Отдельно стоит упомянуть течение заболевания при Рубцующем Пемфигоиде и синдроме Сьёгрена (Шегрена), при которых ССГ протекает особенно выраженно и приводит к серьёзным осложнениям. ССГ подвержена большая часть населения в различной степени. Кому-то ССГ доставляет дискомфорт, кому-то нет. Бывают случаи, когда пациент не отмечает дискомфорта, хотя проявления ССГ в глазу есть. Синдром Сухого Глаза протекает с усугублениями в осенне-зимний период.

Методы профилактики

- Профилактика ССГ сводится к увлажнению воздуха в помещении, где приходится находиться большую часть времени, правильной коррекции зрения, рабочим перерывам во время длительной зрительной нагрузки и лечению хронических воспалительных заболеваний, если таковые имеются.

- В лечении применяются заменяющие слезу препараты, которые ведут к стабилизации слёзной плёнки.

- Жалобы при ССГ очень похожи на жалобы при хронических конъюнктивитах, блефаритах и аметропиях (недостаточной коррекции зрения), но препараты назначают разные.

Методы диагностики ССГ

- На современной аппаратуре диагностика синдрома сухого глаза не вызывает никаких трудностей и может быть проведена в любом современном кабинете офтальмолога.

- Оценивается состоятельность слёзной плёнки (для этого её окрашивают специальным красителем), состояние конъюнктивы, мейбомиевых желёз, слёзных органов и слёзоотводящих структур глаза.

Правильная диагностика и адекватное лечение поможет Вам избавиться от неприятных ощущений и осложнений.

Признаки

Характерными особенностями эндокринной офтальмопатии являются симптомы воспаления тканей глаз. Они становятся болезненными, красными и увлажненными. Оболочки глаза воспалены и отечны. Глазные яблоки выступают из глазниц. Вследствие нарушения движения глазной мышцы глаза не могут нормально двигаться, и зрение может быть расплывчатым или двоящимся.

Больные жалуются на слезотечение, особенно на ветру, светобоязнь, чувство давления в глазах, двоение (особенно при взгляде вверх и вбок), выпячивание глазных яблок. При осмотре отмечается выраженный экзофтальм, чаще двусторонний. При отечной форме заболевания отмечаются выраженные отеки век, конъюнктивы. При преимущественном вовлечении в патологический процесс экстраокулярных мышц на первый план выступают симптомы, обусловленные их поражением: симптомы Мебиуса, Грефе, Дальримпля, Штельвага и др.; ограничение подвижности глазных яблок вплоть до их полной неподвижности.

Эндокринная офтальмопатия имеет три самостоятельные формы, которые могут переходить друг в друга либо быть изолированными.

Тиреотоксический экзофтальм может носить односторонний или двусторонний характер, чаще всего возникает у женщин и характеризуется повышенной раздражительностью, нарушением сна, чувством жара. Пациенты жалуются на дрожание рук, учащенное сердцебиение, увеличение глазной щели и редкое мигание. На фоне лечения щитовидной железы эти симптомы исчезают.

Отечный экзофтальм часто развивается на обоих глаза, но не всегда синхронно. Начало заболевания обозначается частичным опущением верхнего века в утренний период с восстановлением глазной щели к вечеру. Болеют мужчины и женщины с одинаковой частотой. Без лечения отечный экзофтальм приводит к развитию таких осложнений, как язва роговицы, неподвижность глазного яблока и снижение остроты зрения вследствие атрофии зрительного нерва.

Эндокринная миопатия чаще встречается у мужчин, возникает на фоне гипотиреоза, обычно с двух сторон. О начале заболевания свидетельствует симптом двоения в глазах, который обусловлен ограничением подвижности глаза. Постепенно формируется увеличение глазного яблока. Без лечения высок риск развития фиброза структур глаза.

Описание

Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) – аутоимунное заболевание тканей и мышц орбиты, приводящее к развитию экзофтальма (выступание глазных яблок) и комплексу глазных симптомов. В основе заболевания лежат аутоиммунные нарушения, приводящие к изменениям экстраокулярных мышц и ретробульбарной клетчатки.

При патологическом процессе поражаются мягкие ткани орбиты на фоне нарушенной функции щитовидной железы. Болезньвызывается реакцией антител и некоторых лейкоцитов с белками глазной мышцы, соединительной тканью и жировой клетчаткой, окружающей глазное яблоко. Это состояние следует отличать от легких глазных симптомов в виде “выпученных” глаз и спазма век, возникающих под действием избытка гормонов щитовидной железы, и встречающихся у пациентов с тиреотоксикозом.

Первые сведения об эндокринном экзофтальме появились в 1776 году, когда Грейвс описал случай заболевания щитовидной железы, сопровождавшийся выпячиванием глаза.

Более детально эндокринную офтальмопатию начали изучать в конце 40-х годов ХХ века. И тогда выяснилось, что страдающие заболеванием щитовидной железы с вовлечением органа зрения, встречаются достаточно часто. В медицинской литературе на протяжении всех этих лет продолжается дискуссия о причине выпячивания глаза, высказываются суждения о том, какие ткани в орбите страдают в первую очередь. Множество синонимов, используемых в литературе до последнего времени, свидетельствует об отсутствии цельной концепции возникновения и развития этого крайне тяжелого заболевания.

Диагностика

При осмотре можно видеть, что глаза выступают из глазниц. Это выступание (экзофтальм) можно измерить специальным прибором – “экзофтальмометром”. В норме при экзофтальмометрии глазные яблоки выступают на 15-18 мм, при эндокринной офтальмопатии этот показатель выше на 2 – 8 мм.

На глазном дне обнаруживаются отек сетчатки и дисков зрительных нервов, атрофия зрительных нервов. Отмечаются концентрическое сужение полей зрения, иногда – изъязвления роговицы, ее перфорация, присоединение инфекции. Для диагноза большое значение имеет ультразвуковое исследование, позволяющее определить тяжесть повреждения и выделить группы пораженных глазодвигательных мышц, по необходимости назначается компьютерная или магнитная томография, сцинтиграфия. Назначаются также исследования для выявления патологии функции щитовидной железы.

Лечение

К сожалению, не существует адекватных методов лечения этой болезни, которое проводится совместно офтальмологом и эндокринологом с учетом степени тяжести заболевания и нарушения функции щитовидной железы. Непременным условием успешного лечения является достижение эутиреоидного состояния (отсутствие клинических признаков нарушения функции щитовидной железы). Поскольку тиреотоксикоз оказывает влияние на офтальмопатию, важно лечить тиреотоксикоз быстро и эффективно, стараясь при этом избежать гипотиреоза, который также повреждает глаза. У большинства пациентов состояние глаз несколько улучшается при успешном лечении щитовидной железы.

У некоторых пациентов это заболевание прогрессирует, несмотря на лечение щитовидной железы. В таком случае назначаются сильнодействующие лекарства, такие, как стероидные гормоны или иммуносупрессоры, для предотвращения крайне нежелательного осложнения в виде отека зрительного нерва и слепоты. Если эти меры не окажут воздействия в течение нескольких дней, может потребоваться снизить давление в глазнице, удалив часть ткани путем операции или рентгеновским облучением глаза. Оба способа быстро снижают давление на глазное яблоко и окружающие ткани глазницы и предотвращают развитие необратимого повреждения зрительного нерва или глаукомы.

Симптоматическое лечение направлено на коррекцию симптомов заболевания. В частности, нередко назначаются капли с антибиотиками, глазную мазь, средства для защиты глаз от солнца и пересыхания. По показаниям, врач может рекомендовать лекарства для уменьшения отечности, экзофтальма, для увеличение объема движения глазных яблок, уменьшения неприятных ощущений в глазах, препараты дегидратации, стимуляции нервно-мышечной проводимости, а также улучшающие обменные процессы в глазодвигательных. В некоторых случаях полезна магнитотерапия на область орбит, в тяжелых ситуациях назначается рентгенотерапия на область орбит.

После лечения или когда глазные симптомы проходят самостоятельно, воспаление глаз редко рецидивирует и не требуется продолжать лечение. Однако пациентов, у которых не было ранее заболевания щитовидной железы, необходимо регулярно обследовать в том случае, если оно у них развивается. Пациентов с заболеванием глаз, которых уже лечили ранее от тиреотоксикоза, также необходимо регулярно обследовать, чтобы убедиться в нормальном функционировании щитовидной железы, поскольку рецидив тиреотоксикоза или развитие гипотиреоза, могут вызвать новую вспышку болезни глаз. Терапевтические методики заключаются в стабилизации функций щитовидной железы (достижении эутиреоидного состояния). Если данные мероприятия неэффективны, применяется хирургическая тактика в лечении (тиреоидэктомия) с последующей заместительной гормональной терапией.