Сообщение о том, что абсолютно слепому человеку группа французских и швейцарских ученых вернула зрение, обошло все мировые СМИ. Стало сенсацией, некоторые подавали его почти как чудо: слепой прозрел! Это действительно так?

Михаил Фирсов: Ну про чудо, это слишком сильно. На самом деле наука уже умеет возвращать зрение полностью слепым людям. Для этого в глаз вставляется специальный чип, с помощью которого человек может различать крупные предметы. Это очень сложная система, операция длится около восьми часов, ее проводит бригада первоклассных врачей. Ее стоимость – миллионы долларов. Как правило, такие операции успешны, но есть серьезное но… Дело в том, что чип работает не долго, он зарастает тканью, покрывается слизью. Поэтому чип служит максимум 2-3 года. А повторные операции невозможны.

То есть прозрение длится недолго. Но в данном случае речь идет о другой технологии?

Михаил Фирсов: Совершенно верно. Это оптогенетика, которая уже названа одной из самых перспективных наук среди появившихся в последнее время. Если для введения чипа бригада суперврачей должна работать восемь часов, то оптогенетика позволит прозреть за один укол в глазное яблоко, который в любой клинике может сделать даже медсестра. В чем суть этой технологии? В нейроны клеток встраиваются гены, которые кодируют наработку светочувствительных белков. В частности, это так называемые канальные родопсины, которые в 2004 году были открыты у зеленых водорослей. А воздействуя на эти белки светом, можно управлять нейронами, что открывает самые неожиданные перспективы в разных сферах науки. Например, нейрофизиологи пытаются таким методом лечить эпилепсию. Известно, что во время приступа в мозгу резко усиливаются так называемые синхронные волны. Чтобы их подавить, можно вставить в мозг светочувствительные белки и попробовать светом подавать сигнал в противофазе и подавить эти волны. Пока такой подход на уровне идеи, но может оказаться очень перспективным.

Новая технология сможет лечить светом эпилепсию и глухоту

Как я понимаю, для борьбы со слепотой гены этих водорослей вводятся в глаз пациента, и он прозревает. Фактически в глазу появляется новая зрительная матрица, новые палочки и колбочки, про которые мы знаем еще со школы.

Михаил Фирсов: Да. Но прозрение наступает не сразу. Надо несколько месяцев, чтобы в глазу было наработано большое количество светочувствительных клеток. Но это не все. Человека надо научить видеть в прямом смысле этого слова. Да-да, не удивляйтесь, именно научить. Дело в том, что эта ситуация для мозга довольно ненормальна. У него появились новые пути обработки информации, мозг должен к ним приспособиться, а для этого требуются тренировки.

Что же видит прозревший?

Михаил Фирсов: На данный момент авторы исследования сообщают, что после семи месяцев после начала испытания пациент смог определить количество различных предметов – например двух-трех тетрадей, лежащих на столе. То, что зрение работало, было видно и по электроэнцефалограмме, указывавшей на зрительную активность мозга. Правда, способность видеть возвращалась лишь частично – пациент не различал лица и не мог читать.

Но если вводить больше светочувствительных белков, наверняка зрение улучшится? То есть путь к прозрению человека проторен. Теперь надо только копать эту “золотую жилу”?

Михаил Фирсов: Именно этим сейчас занимаются в многих лабораториях мира, в том числе и в нашем институте. Скажем, ученые ищут новые, более эффективные белки. И уже проведены эксперименты на одном из видов белков, у которых светочувствительность в 100 раз выше, чем у зеленых водорослей. Кроме того, рассматриваются разные варианты введения генов в глазное яблоко. Дело в том, что в сетчатке есть три слоя, и в зависимости от того, куда вводятся светочувствительные белки, эффект может быть разный.

В этой работе речь идет о конкретной болезни – пигментный ретинит. А может эта технология помочь при других заболеваниях глаз?

Михаил Фирсов: Да, такие эксперименты уже проводятся. Надо подчеркнуть, что оптогенетика лечит не сами болезни, а помогает устранить их последствия. Возможно, эту технологию можно применить и для лечения глухоты. Вставлять в ухо светочувствительные белки и работать не на звуковой волне, а на световой. Для этого звуковую волну надо преобразовать в световую и воздействовать ею на светочувствительные клетки.

Справка “РГ”

В 1979 году один из “отцов” двойной спирали ДНК, лауреат Нобелевской премии Френсис Крик предложил использовать свет для управления отдельным нейроном. Понадобилось более 25 лет, что из этой идеи родилась новая наука оптогенетика и революционная технология для прорывных исследований в медицине.

У зрячего человека часто возникает вопрос, что видят слепые люди? В свою очередь слепой человек задается вопросом, одинакова ли слепота у других незрячих. Но не существует однозначного ответа на вопрос: В«Что видят слепые люди?В» Потому что есть разные степени слепоты и поскольку именно мозг В«видитВ» информацию, имеет значение, было ли у человека когда-либо зрение.

Слепые от рождения:

Утверждение, что слепой человек видит только черное, неверно, потому что у этого человека часто нет другого зрительного ощущения, с которым можно было бы что-либо сравнить. Слепой от рождения человек рассказывает, что В«видитВ» В«просто ничтоВ». Он не может видеть черноту, потому что не знает, что такое черный цвет. Чтобы понять это состояние зрячему человеку можно попробовать сделать так: закройте один глаз, а открытым глазом сосредоточитесь на каком-то предмете.

Потерявшие зрение:

Люди, потерявшие зрение, переживают разный опыт. Некоторые описывают свое видение полной темноты, как будто они в пещере без источника света. Некоторые люди видят искры или испытывают яркие визуальные галлюцинации, которые могут принимать форму узнаваемых предметов, случайных образов, цветов или вспышек света.

Люди, подверженные данному синдрому, понимают, что их галлюцинации нереальны и являются только зрительными, т. е. не затрагивают остальные органы чувств.

У психически здоровых людей с серьёзными нарушениями зрительной системы появляются галлюцинации разных уровней сложности: от геометрических до достаточно подробных галлюцинаций с фигурами и, в особенности, с лицами. Лица, иногда искажённые, чаще всего встречаются во всех этих галлюцинациях. Один из следующих по распространённости признаков — В«мультфильмыВ» (они прозрачны и накрывают поле зрения, как экран). Для таких видений типично, что они могут мгновенно появляться и мгновенно исчезать.

Функциональная слепота:

Определение функциональной слепоты отличается в разных странах (другие страны приводить не буду, т.к. у них другая классификация, чем у нас). Для стран СНГ острота зрения определяется количеством строк начиная с верхней по таблице Сивцева-Головина с расстояния 5 метров. Зрение классифицируется долями единицы: где 1,0 — это нормальное зрение, а слабовидящие видят с коррекцией зрения(очкилинзы) от 5% до 20%(видят до второй строчки) от нормального зрения. То, что как видят функционально слепые люди, зависит от тяжести слепоты и формы нарушения зрения:

Слабовидящие:

Слабовидящие могут различать большие объекты или людей, но они не в фокусе. Человек может видеть цвета или видеть в фокусе на определенном расстоянии (например, уметь считать пальцы перед лицом). В других случаях может быть потеряна резкость цвета или нечеткое зрение.

В ещё худшем варианте это когда у слабовидящиеВ их зрение осталось на уровне толькоВ светоощущения – различия света от темноты.

Туннельное зрение:

Это состояние, при котором человек теряет способность к периферическому или боковому зрению. Изображение воспринимается лишь в определенном узком радиусе, попадающем на центральную область сетчатки глаза.

Человек с туннельным зрением смотрит как будто в трубу. Он не замечает движущиеся рядом с ним объекты, перестает ориентироваться в пространстве. Причины возникновения этого нарушения могут быть разные, среди них: катаракта, глаукома, кислородное голодание, серьезная кровопотеря, резкий перепад давления, кессонная болезнь, галлюциногены и многое другое.

Эффект туннельного зрения может быть временным к примеру (при отливе крови от головы космонавтов и летчиков) и хроническим. Единой схемы помочь людям с этим заболеванием не существует.

Пример туннельного зрения:

В целом, важно понимать, что слепые люди такие же, как и все остальные. Помимо проблем с навигацией и ориентированием, слепые люди могут делать почти все, что могут делать зрячие: готовить, наносить макияж, пользоваться компьютером. С помощью доступных технологий и гаджетов и собственной силы воли слепые люди могут быть независимыми. Иногда это заставляет людей не верить своим глазам.

Есть приложение “be my eyes” через него можно стать волонтером и помогать слабовидящим или слепым, звонят через него по видеозвонку.

В самом простом смысле зрение — это в первую очередь два глаза, которые получают и обрабатывают информацию об окружающем нас мире. На самом деле человеческое зрение, разумеется, устроено гораздо сложнее, и информация от органов чувств (то есть глаз) проходит несколько этапов обработки: как самим глазом, так и далее — мозгом. Вместе с офтальмологической клиникой 3Z рассказываем, как зрительная система человека формирует изображение действительности, и объясняем, почему мы не видим мир перевернутым, маленьким, трясущимся и разделенным на две части.

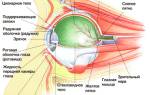

Из школьного курса физики вы можете помнить про линзы — приборы из прозрачного материала с преломляющей поверхностью, способные, в зависимости от своей формы, собирать или рассеивать попадающий на них свет. Именно линзам мы обязаны тому, что в мире существуют фотоаппараты, видеокамеры, телескопы, бинокли и, конечно, контактные линзы и очки, которые носят люди. Человеческий глаз — это точно такая же линза, а точнее — сложная оптическая система, состоящая из нескольких биологических линз.

Первая из них — роговица, внешняя оболочка глаза, наиболее выпуклая его часть. Роговица — это вогнуто-выпуклая линза, которая принимает лучи, исходящие из каждой точки предмета, и передает их дальше через переднюю камеру, заполненную влагой, и зрачок к хрусталику. Хрусталик, в свою очередь, представляет собой двояковыпуклую линзу, по форме напоминающую миндаль или сплющенную сферу.

Двояковыпуклая линза — собирающая: лучи, проходящие через ее поверхность, собираются за ней в одну точку, после чего формируется копия наблюдаемого предмета. Интересный момент состоит в том, что изображение объекта, сформированное на заднем фокусе такой линзы, — действительное (то есть соответствует тому самому наблюдаемому предмету), перевернутое и уменьшенное. Изображение, которое формируется за хрусталиком, поэтому, точно такое же.

То, что изображение уменьшенное, позволяет глазу видеть объекты, по величине в несколько десятков, сотен и тысяч раз превосходящие его по размеру. Другими словами, хрусталик компактно складывает изображение и в таком же виде отдает его сетчатке, выстилающей бо́льшую часть внутренней поверхности глаза — места заднего фокуса хрусталика. Вместе роговица и хрусталик, таким образом, — это компонент зрительной системы, который собирает рассеянные лучи, исходящие от объекта, в одну точку и формирует их проекцию на сетчатке. Строго говоря, никакой «картинки» на сетчатке на самом деле нет: это всего лишь следы фотонов, которые затем преобразуются рецепторами и нейронами сетчатки в электрический сигнал.

Этот электрический сигнал затем проходит в головной мозг, где обрабатывается отделами зрительной коры. Все вместе эти отделы отвечают за то, чтобы преобразовать сигналы о расположении фотонов — единственную информацию, которую получает сам глаз — в имеющие смысл образы. При этом мозг — система взаимосвязанная, и за то, как мы воспринимаем то, что происходит в действительности, отвечают не только наши глаза и зрительная система, но и другие органы чувств, способные получать информацию. Мы не видим мир перевернутым благодаря тому, что у нашего вестибулярного аппарата есть информация о том, что мы стоим ровно, двумя ногами на земле, и дерево, растущее из земли, соответственно, перевернутым быть не должно.

Подтверждение этому — эксперимент, который поставил на самом себе американский психолог Джордж Стрэттон (George Stratton) в 1896 году: ученый изобрел специальное устройство — инвертоскоп, чьи линзы также могут переворачивать изображение, на которое смотрит тот, кто их носит. В своем устройстве Стрэттон проходил неделю и при этом не сошел с ума от необходимости передвигаться в перевернутом пространстве. Его зрительная система быстро адаптировалась под измененные обстоятельства, и уже через пару дней ученый видел мир таким, каким привык видеть его с детства.

Другими словами, в мозге нет специального отдела, который переворачивает изображение, поступившее на сетчатку: за это отвечает вся зрительная система головного мозга, которая, с учетом информации от других органов чувств, позволяет нам точно определить ориентацию объектов в пространстве.

Клиники 3Z – крупнейшая в России сеть офтальмологических клиник, которая насчитывает 36 диагностических центров и клиник в восьми регионах России. За 15 лет работы офтальмохирурги 3Z провели более 210 тысяч операций, из них около 65 тысяч — по передовым технологиям коррекции зрения.

Первые и главные нейроны, участвующие в обработке светового стимула, — это фоторецепторы (светочувствительные сенсорные нейроны). Два основных вида фоторецепторов в сетчатке — это палочки и колбочки, получившие свои название за палочко- и колбочкообразную форму, соответственно. Палочки и колбочки заполнены светочувствительными пигментами — родопсином и йодопсином соответственно. Родопсин в разы чувствительнее к свету, чем йодопсин, но только к свету с одной длиной волны (около 500 нанометров в видимой области) — именно поэтому палочки, содержащие родопсин, отвечают за зрение человека в темноте: они улавливают даже мельчайшие лучи, помогая нам различать очертания предметов, при этом не позволяя точно определить их цвет. А вот за цветовосприятие уже как раз отвечают «дневные» фоторецепторы — колбочки.

Светочувствительный йодопсин, входящий в состав колбочек, бывает трех видов в зависимости от того, к свету с какой длиной волны он чувствителен. В нормальном состоянии колбочки человеческого глаза реагируют на свет с длинной, средней и короткой волной, что примерно соответствует красно-желтому, желто-зеленому и сине-фиолетовому цветам (а если проще — красному, зеленому и синему). Колбочек, которые содержат тот или иной вид йодопсина, в сетчатке разное количество, и их баланс как раз и помогает различать все краски окружающего мира. В случае, когда колбочек с тем или иным видом йодопсина, недостаточно или просто нет, говорят о наличии дальтонизма — особенности зрения, при котором недоступно распознавание всех или некоторых цветов. Вид дальтонизма напрямую зависит от того, какие именно колбочки «не работают», но самым распространенным у человека считается дейтеранопия — при ней отсутствуют колбочки, чей йодопсин чувствителен к свету со средней длиной волны (то есть плохо воспринимают зеленый цвет или не воспринимают его вообще).

При этом палочки и колбочки покрывают не весь соответствующий слой поверхности сетчатки: в ней присутствует так называемое слепое пятно, не содержащее светочувствительных рецепторов вообще. Так как их нет, свет в границах пятна обрабатывать нечему — именно поэтому те объекты, которые попадают в «поле зрения» слепого пятна, для человека невидимы. Зрение любого человека (к счастью или к сожалению) не позволяет увидеть эти слепые пятна, но некоторые заболевания приводят к появлению скотомы (то есть слепого участка в поле зрения) и вне соответствующего места на сетчатке.

Сигнал, получаемый и обрабатываемый фоторецепторами, затем переходит к другому слою нейронов — биполярным клеткам. Такие клетки — своеобразные посредники, которые связывают колбочки и палочки с ганглионарными клетками — нейронами сетчатки, которые генерируют нервные импульсы и затем передают их по зрительному нерву в зрительную кору головного мозга через латеральное коленчатое тело (небольшой бугорок на поверхности таламуса).

Латеральное коленчатое тело, принявшее сигналы от ганглионарных клеток сетчатки, сначала передает их первичной зрительной коре — наиболее эволюционно древней части зрительной системы головного мозга (для удобства и лаконичности ее также называют V1). В этом месте начинается формирование действительного изображения того, что происходит вокруг нас, — фотоны, принятые глазом, начинают обретать форму, и цвет, очертания, наличие движения и другие аспекты изображения превращаются в электрическую активность. В зависимости от того, что эти сигналы передают (движение объекта в пространстве или же его форму), они далее посылаются для обработки по вентральному и дорсальному пути в другие отделы зрительной коры. К примеру, средняя височная зрительная область (ее порядковый номер — пять, то есть кратко ее называют V5) считается частью дорсального пути, так как отвечает за обработку движения, а четвертая зона (V4) отвечает за обработку цвета, поэтому относится к вентральному пути.

Современные технологии помогают решить проблемы со зрением. Для коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма в клиниках 3Z собраны 6 лучших мировых практик коррекции зрения: ReLEx SMILE, ReLEx FLEx, Femto Super LASIK, Super LASIK, ФРК и имплантация факичных интраокулярных линз. Каждому пациенту технология подбирается индивидуально, чтобы обеспечить наилучший результат. Поэтому острота зрения после операции часто составляет 120% или даже 150%. Отделы, отвечающие за обработку информации от органов чувств и, как мы уже выяснили, помогающие воссоздавать картину реального мира зрительной системе, — не единственные участки мозга, которые участвуют в процессе зрения. Важную роль также играет и моторная кора головного мозга, отвечающая за обработку движений. Важна моторная кора потому, что глаза все время двигаются: перемещение взгляда помогает следить за движущимся изображением или рассмотреть то, что не попадает в поле зрения целиком.

В спокойном состоянии (тогда, когда мы смотрим на статичный предмет или даже на фон) глаза все равно двигаются, совершая очень быстрые синхронные движения (до 80 миллисекунд) — саккады. Информация о том, что глазу нужно изменить положение, посылается к нему из моторной коры. Чуть раньше точно такой же (или, по крайней мере, похожий) сигнал посылается к зрительной коре в качестве так называемой «эфферентной копии». Благодаря этому зрительная кора получает информацию о том, что глаз будет двигаться, еще до того, как это движение начнется — это помогает зрительной коре игнорировать возможные мелкие движения.

Поэтому механизм того, как формируется в нашем мозге изображение действительности, — это не только оптика и химические реакции, происходящие на сетчатке. Важнейшую роль в создании этой картинки играет наш мозг — причем не только зрительная кора, которая делает фигуры объемными, отделяет их от фона и раскрашивает в нужные цвета, но и остальные отделы, которые отвечают за жизненно важные функции. В клинике 3Z работают со всеми видами нарушения зрения, возникающими из-за неправильной формы глаза (близорукость и дальнозоркость) или чрезмерной кривизны роговицы (астигматизм). До 15 июля коррекцию зрения в 3Z можно сделать в рассрочку без предварительного взноса и переплат. Акция действует на все виды лазерной коррекции зрения, а также на имплантацию факичных интраокулярных линз (ФИОЛ).

Амблиопия, или ленивый глаз, – функциональное нарушение качества зрения, при котором, несмотря на отсутствие органических, анатомических и физиологических патологий, один или оба глаза теряют работоспособность.

Статистика свидетельствует, что подобные расстройства характерны для 2% населения нашей планеты. В основном диагностируется у детей, у взрослых встречается реже.

Своевременно начатое аппаратное лечение амблиопии значительно восстанавливает остроту зрения. Если упустить время, то амблиопичный глаз хуже поддается лечению требуется больше времени и более длительных курсов лечения.

Причины возникновения

При амблиопии отсутствует бинокулярное зрение – левый и правый глаз видят разные изображения, из-за чего головной мозг не может совместить их в одну картинку и перестает контролировать работу одного глаза.

Основные причины подобной ситуации:

- наследственная предрасположенность;

- косоглазие;

- миопия;

- астигматизм;

- гиперметропия;

- катаракта;

- помутнение хрусталика и роговицы, изменения прозрачности оптических сред глаза;

- последствия травмы;

- интоксикация (например: помутнение хрусталика на фоне интоксикации приводит к обскурационной амблиопии);

- психические расстройства, редко.

Довольно часто ее диагностируют у детей, страдающих косоглазием, анизометропией, асимметричной лицевой гиперплазией, офтальмоплегией с птозом (опущением века) и миозом (сужением зрачка), детским церебральным параличом, синдромом Кауфмана и Бенче. В группу риска входят недоношенные и умственно отсталые дети, малыши, родившиеся с малым весом.

Приобретенная (вторичная) амблиопия возникает при аномальной стимуляции зрительной системы в критический период развития зрения (до 6-9-летнего возраста) либо у взрослых в результате хронических заболеваний или интоксикации. По истечении критического периода патология не поддается терапии либо лечится с большим трудом.

Симптомы болезни

Основной симптом – ухудшение остроты зрения в одном, а иногда и в двух, глазах, которое не корректируется оптическими системами, а также микрохирургией.

Амблиопия сопровождается функциональными нарушениями:

- аккомодации – способность видеть на разном расстоянии;

- контрастной чувствительности;

- контурной и объемной сенситивности;

- пространственной ориентации;

- бинокулярности зрения.

Ребенок закрывает или прищуривает глаза при чтении и просмотре телепередач, при ярком освещении, наклоняет голову в разные стороны, чтобы рассмотреть объект. У него возникают затруднения при длительном чтении, во время занятий, требующих концентрации зрения.

Диагностика

На ранних стадиях заболевание ничем не проявляет себя. Чаще всего его выявляют на плановом офтальмологическом осмотре. Хорошее зрение может быть за счет другого (не амблиопичного) глаза.

Чтобы подтвердить диагноз, проводят комплексное обследование, которое включает:

- визометрию – определение остроты зрения с помощью таблиц;

- биомикроскопию – выявление прозрачности оптических сред, исследование переднего отрезка глаза;

- рефрактометрию – измерение преломляющей способности оптической системы глаза;

- офтальмоскопию – осмотр глазного дна;

- тонометрию – измерение внутриглазного давления;

- периметрию –исследование зрительных полей;

- электроретинографию – определение функционального состояния сетчатки путем регистрации биопотенциалов;

- биомикроскопию – изучение структуры глазного яблока;

Виды патологии

Амблиопия в зависимости от причины подразделяется на несколько видов:

- Рефракционная, или оптическая (самая распространенная) – результат нарушений оптических свойств глаза и фокусировки зрения, в результате изображения кажутся размытыми. Она развивается при близорукости, дальнозоркости, астигматизме. При своевременно начатой коррекции зрительные нарушения полностью устраняются.

- Анизометропическая – наблюдается выраженная разница (3 и более диоптрий) в оптической силе левого и правого глаз, из-за чего головной мозг не может сформировать единый зрительный образ;

- Обскурационная, или депривационная – возникает при изменении прозрачности и светопроводимости оптических сред органа зрения. Основные причины патологии – бельмо, катаракта, птоз, травмирования роговой оболочки с формированием рубца. Этот вид – самый тяжелый, проблема не исчезает после устранения причины, успешность терапии зависит от множества факторов.

- Дисбинокулярная, или монолатеральная – глаз вследствие косоглазия или нистагмы теряет способность фиксировать изображение в нужной точке, чтобы предотвратить двоение, головной мозг «отключает» больной глаз.

- Смешанная – сочетает несколько причин.

У взрослых людей может развиться амблиопия:

- Психогенная – проявляется на фоне истерии, неврастении, эпилепсии. Может сопровождаться сужением поля зрения, светобоязнью, нарушением восприятия цветов и другими функциональными расстройствами. Если правильно лечить болезнь, то зрение быстро возвращается к норме.

- Табачная – результат интоксикации организма при жевании табака или курении.*

- Алкогольная – следствие хронического алкоголизма либо отравления техническим спиртом.*

* Табачная и алкогольная амблиопии сочетаются с токсическими нарушениями структур глаза, связаны с органическими повреждениями.

Лечение амблиопии

При амблиопии лечение подбирают в зависимости от причины нарушений, симптомов патологии и тяжести осложнений. Терапия направлена на активизацию ленивого глаза и формирование бинокулярного зрения. Для этого в большинстве случаев раздражают нервные клетки и зрительный анализатор.

Известно несколько методов лечения:

- окклюзия – врач закрывает здоровый глаз ребенка повязкой, чтобы заставить больной орган работать;

- пенализация (действует аналогично окклюзии) – в амблиопичный глаз закапывают атропин, вызывающий помутнение зрительной картинки или подбираются специальные очки;

- плеоптика (не подходит для коррекции запущенной болезни) – используют специальные компьютерные программы, усиливающие нагрузку на больной глаз;

- ортоптика – применяют специальные приборы и компьютерные программы, которые устраняют косоглазие и восстанавливают бинокулярное зрение.

При амблиопии у детей аппаратное лечение как правило избавляет от проблемы. Иногда может потребоваться хирургическое вмешательство (рефракционная хирургия, восстановление прозрачности сред глаз).

Виды аппаратного лечения

При лечении амблиопии аппараты оказывают различные виды стимуляции:

- лазерную;

- пневмомассаж;

- электрическую;

- электромагнитную;

- светоцветостимуляцию.

Лазерное лечение амблиопии аппаратами МАКДЭЛ

При амблиопии лазерное лечение позволяет получить оптимальные результаты и восстановить зрение независимо от тяжести болезни. Лучше всего себя зарекомендовали аппараты МАКДЭЛ, которые применяются в ведущих клиниках страны. Они не имеют аналогов, а их эффективность в несколько раз превышает результативность других лазерных аппаратов.

Обычно при амблиопии используют МАКДЭЛ-08. Он проецирует на глазное дно лазерную спекл-структуру, которая воспринимается зрительной системой даже при сильном снижении зрения. В результате удается улучшить питание глазных структур, восстановить аккомодацию глаза, зрительные функции и бинокулярность.

МАКДЭЛ-08 “Спекл”

Подробнее

Если амблиопия вызвана нарушением рефракции, то нормализовать ее поможет МАКДЭЛ-09 в сочетании с правильной оптической коррекцией. Во время сеанса на структуры амблиопичного глаза направляют низкоинтенсивное инфракрасное лазерное излучение, которое «массажирует» цилиарную мышцу. В результате снимаются спазмы, повышается острота зрения.

МАКДЭЛ-09

Подробнее

Возможно комплексное воздействие двумя аппаратами – МАКДЭЛ-08 и МАКДЭЛ-09.

Профилактика амблиопии

Чтобы сохранить остроту зрения, необходимо:

- правильно питаться;

- соблюдать режим дня;

- делать перерывы при работе за компьютером и просмотре телепередач;

- принимать витамины;

- своевременно лечить хронические заболевания глаз;

- регулярные профосмотры.

Рекомендуется ежегодно посещать офтальмолога, что позволит обнаружить и устранить патологические изменения на ранних стадиях.

Задать вопрос

Коллегиальное и междисциплинарное лечение

Галлюцинации и бред у пожилых людей зачастую связан с сосудистыми нарушениями или различными видами деменции (слабоумия). Такие состояния трудно поддаются лечению, потому что пожилой человек обычно имеет один или несколько сопутствующих заболеваний, и регулярно принимает препараты для лечения этих заболеваний. Лечащий врач должен знать не только психиатрию и неврологию, но также и сопутствующие направления, например, кардиологию. По большому счету, лечение таких больных должно быть коллегиальным с периодическим проведением консилиумов , включающих, как минимум, психиатра, невролога и кардиолога.

Лечение в домашних условиях

Проблема диагностики и лечения психозов при деменции осложняется еще и тем, что этим пациентам не только сложно перемещаться в пространстве, менять свои привычки, допустим при необходимости лечения в больнице, привыкая к новой обстановке, но также потребности в постоянной помощи со стороны других людей. Кроме того, практически невозможно сразу подобрать тот препарат и ту дозу, которые окажутся эффективными при лечении бреда или галлюцинаций, поэтому таких пациентов следует наблюдать не реже 2-3 раз в неделю и лучше подбирать терапию не в стационаре, а в домашних условиях. Это понимают и больные и их родственники, которые по разным причинам, включая материальные , крайне неохотно помещают больных с деменцией и психозами в частную клинику, а если это делают, то обычно на короткий срок. Лечить психоз с деменцией в частной клинике слишком дорого, а в государственной – бесполезно и опасно, поскольку там обычно нет ни качественной диагностики, ни качественного лечения с контролем его эффективности и безопасности.

Симптомы психоза при деменции

Психоз при деменции может проявляться бредом (чаще, бред ущерба и преследования), галлюцинациями (обычно, зрительными), нарушениями мышления, памяти, внимания и поведения. Такие больные полагают, что у них постоянно кто-то крадет вещи, замышляет убить, преследует. Временами, обычно, по вечерам, они видят смутные силуэты знакомых или незнакомых людей или каких-либо опасных лиц. Обычно психозы при деменции редко появляются в ее начале, носят затяжной характер и мерцают в своей симптоматике.

Нередко в терминальных стадиях деменции мы можем встретиться с синдромами помрачения сознания, такими как делирий или аменция, и конечно, таких больных надо лечить в такой клинике, где есть реанимация. Психозы при разных деменциях имеют свою специфику, поэтому при болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, деменции с тельцами Леви, лобной–височной деменции и других видах деменции симптомы будут иметь свою специфику в статике и динамике, проявляющейся предпочтительной выраженностью той или иной симптоматики. Стоит отметить, что неправильное назначение препаратов для лечения некоторых заболеваний пожилого возраста может спровоцировать психоз , как это, например, бывает при лечении болезни Паркинсона препаратом, влияющим на рецепторы дофамина.

Больные деменцией нередко имеют в прошлом инсульты и инфаркты, повышенный уровень сахара и холестерина в крови, нарушения функции печени и почек, поэтому одно из правил лечения психозов у пожилых — как можно меньше препаратов и как можно их более низкие дозы. Для этого в нашей клинике мы используем результаты фармакологической генетики, позволяющей нам понять каким препаратом надо лечить больного, как лучше комбинировать лекарства и какие следует ожидать побочные эффекты и осложнения от медикаментозной терапии. Кроме того, мы определяем концентрации препаратов в крови для их более точного дозирования.

Диагностика

Несмотря на то, что вариантов деменции на самом деле очень много, качественная объективная диагностика (электроэнцефалография, магнитно-резонансная томография, диффузионное тензорное изображение, позитронно-эмиссионная томография, исследование сосудов, мозга, нейронный и висцеральные тесты и др.) помогает выявить форму деменции для подбора наиболее эффективной терапии.

Место лечения

На состояние больного с психозом при деменции большое внимание оказывает окружающая среда, правильный подбор сиделки, регулярное общение с родственниками, индивидуальные и комфортабельные палаты, качественное и разнообразное питание, досуг, которые конечно сложно достичь в пансионатах и домах для престарелых, особенно если руководство этих учреждений пытается на всем экономить. В нашей клинике мы принципиально лечим таким пациентов в отдельных палатах и предпочитаем брать тех сиделок, к которым пациенты уже привыкли. Если же родственники пациента, не выдерживая беспокойство, бред и галлюцинации больного, помещают его в психиатрическую больницу или дешевый пансионат, то такие больные быстро, буквально в течение месяца уходят из жизни.

Стандарты и протоколы лечения

Стандарты и протоколы лечения отчасти упрощают лечение психозов при деменции, они достаточно хорошо прописаны для неврологов и для психиатров. Например, психиатры обычно начинают лечение с небольших доз Кветиапина (12,5 мг) или чуть реже — Клозапина (12,5 мг) и медленно, с шагом один раз в неделю повышают дозы этих препаратов тщательно контролируя побочные эффекты и состояние больного. Неврологи традиционно комбинируют мемантин с каким-нибудь ингибитором холинестеразы (чаще, ривастигмином в форме пластыря) и опять таки, повышая дозировку постепенно, до достижения оптимального состояния больного. Достаточно часто неврологи также назначают препараты мягкого ноотропного действия, лекарства, стабилизирующие кровоток в сосудах мозга и защищающих его от инсультов и нарушений мозгового кровообращения. Всегда стоит обращать внимание на дефицит витаминов, микро и макроэлементов, тех или иных аминокислот, проявления анемии и хронического воспаления, которые, естественно, следует устранить. С точки зрения кардиологии, для лечения пожилых пациентов с бредом или галлюцинациями, необходимо стабилизировать уровень артериального давления и достаточный выброс крови из левого желудочка сердца для того чтобы исключить дефицит мозгового кровообращения , который всегда усиливает проявления психоза у пожилых.

Медикаментозное лечение в нашей клинике

В нашей клинике мы стараемся не назначать нейролептики при лечении психозов, предпочитая лечить таких пациентов препаратами, влияющими на NMDA рецепторы и стабилизаторы настроения. Мы также обратили внимание на некоторое сходство лабораторных исследований при алкогольной зависимостью и болезнью Альцгеймера и поэтому разработали свои новые подходы к лечению психозов при этой форме деменции (комплексоны, стабилизаторы магний и натрия и др.)

Психотерапия

Психотерапия лишь отчасти помогает при психозе у пожилого человека. Память больного нередко слишком нарушена, чтобы запомнить то, что было на сеансе психотерапии, внимание плохо концентрируется, а пациент все время сбивается на свою тему бреда. Однако, специальные когнитивные тренинги, направленные на улучшение памяти, внимания и мышления полезны, как, впрочем, и легкие сеансы релаксации. В нашей клинике для улучшение памяти и внимания больных с деменцией мы активно используем биологическую модуляцию, которая позволяет во время когнитивных тренингов стимулировать зоны памяти слабыми электрическими токами, что дает более ощутимый эффект. Мы также вводим таким больным препараты через нос, нередко с помощью электрофореза, что исключает дополнительное негативное воздействие лекарств на печень и почки больного.

В заключении стоит отметить, что перед направление больного в клинику всегда необходим его осмотр в домашних условиях, обязательно в присутствие родственников больного и его сиделки, а в идеале и врачей разных специальностей (психиатр, невролог, кардиолог).